いま、わたしが、この文章を書いているあいだにも数多の漢字がソフトの背後で蠢き、その一部が予測変換としてなめらかに画面上に出現し、ことばを紡ぎだす手助けをしてくれる。

幾度となく使用しているにもかかわらず、想像と異なった文字が現れると「どうして君という装置の記憶回路はそんなにも短いのかしらん」などとひとりごち、ことばの森より求める文字を拾いあげる。

東京外国語大学AA研1階資料展示室にて、11月27日(金)までやっている『アジア諸文字のタイプライター展』に足を運んだ。

印刷、活字、電子写植、ワープロソフトと形を変え、「書く」文字から「入力」する文字へ。ひとびとが「文字を伝えたい」という願いを込め、連綿と続けてきた営みの一滴にまなざしを寄せるような展示であった。

その精緻さに溜息が出るような清代の木版活字、手書きでしたためられた書信とは異なる味わいを持つ『古活字版「大鏡」』、鮮やかな朱色のデーヴァナーガリー文字木製に迎えられる。

触れることのできないタイプライターが実際に文字を打ち出す様子を写した映像が投影され、かたん、かたんとどこか懐かしさを憶える音がしずかな空間で響いている。

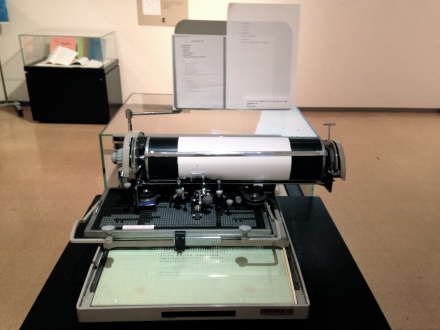

チベット文字タイプライター

トライアンフ・アドラー、上海で改造? AA研GICAS 所蔵

西ドイツのトライアンフ・アドラー社製欧文用タイプに、上海でキーをつけたと思われる。文字は基本的に左から右に並ぶが「基本字」の上下に子音・母音記号がつく場合がある。キーボードカバー兼ケースが添えられており、持ち運びができる形であった。

ビルマ文字タイプライター

オリンピア、AA研GICAS 所蔵

ビルマ文字はミャンマー連邦の公用語ビルマ語を書き表すほか、バーリ語の仏典も記した。基本字の上下に母音記号がついたり、子音文字が縦に重ねられたりとタイプでの処理が難しい字種であった。上下2弾、下が基本文字と数字、上は結合文字を含む「使用頻度の低い文字」をシフトで切り替える構造。

実際に使われた言語研修テキスト(1974, AA研所蔵)。画像はチベット語。

アラビア文字タイプライター

オプティマ、AA研文献資料室貴重書室所蔵

「コーランを正確に表記する文字」として整備されたため、イスラームの電波とともに広大な地域に広がった。それぞれの文字が位置によって異なる形(独立。語頭・語中・語末)をとるため、図形内には多数の字形を持つことになる。多くの字形を処理するように、また欧文タイプと逆に右から左へ打てるように工夫されている。

活字には文字体系ごとにメリット・デメリットがありました。例えば、比較的少ない字数で済むラテン語文字と異なり、漢字系文字では膨大な字種を用意する必要がありました。また、モンゴル系文字や日本の縦書きくずし字のように、「1語の中で連続する文字」を活字でつなげて再現することは技術を要します。

「結合文字」などの全てをキーに盛りコムには困難を伴い、「重ねうちをする」「本来分解されない1文字を分割し、部品として利用する(時に1文字を出力するために2回キーを叩くこともある)」「図形的に近い字型で妥協する」、「使用頻度の低い結合字はあきらめる」などの方策を取らざるを得なかった。

デーヴァナーガリー文字タイプライター(和文タイプ改造)

東京経営機株式会社、1980年製、AA研GICAS所蔵

1970年代後半、東京経営機製の和文タイプライターを改造して作られた2台のうち、唯一の現存物が展示してあった。和文タイプライターの名残としてひらがななどの入力機能も残されている。1980年代には東京外国語大学ヒンディー語研究室で教科書作りにも使用されたという。

上下左右にスライドする文字盤から「打ちたい文字の活字」を選び「押し出し式アーム」の上に移動させる、という手順を踏んでからようやく、アームに選びとった1文字を「跳ね上げさせて」印字する「和文タイプ」タイプライター。

「キーボード」と活字がアームを通して直結し、決まった文字を打つとその文字の活字が「跳ね上がり」印字させる「欧文タイプ」タイプライター。

欧文タイプライターを改造し、インド系文字を打つとき、「本来分解され得ない言語を分割する」というのはたとえば、ひらがなやカタカナを縦棒や横棒の複合物として捉えること、或いは漢字を部首別に切り取って並べることとどこか似ている。

一方で、文字を文字のままで抱えこんだ和文タイプライターは文字を探しだすのにも習熟が必要であり、文字の修正も、横転させばらばらに散らばってしまったのちは並べ直すのに専門の技術者を必要とするものだった。

かつていにしえのひとびとが石板などに刻みこんだり、筆記具を使ったりすることで綴られた言葉と、記号として切り離された言葉は、果たして同質の意味、同じ質量を帯びた言葉としてその存在を保ちつづけることができるのだろうか?

アルファベットのキー配列によって美しく整列したキーボードを叩きながら、ことばの明日を思う。

http://www.aa.tufs.ac.jp/asiatypewriter2015/about.html